ڈاکٹر عظمیٰ خاتون

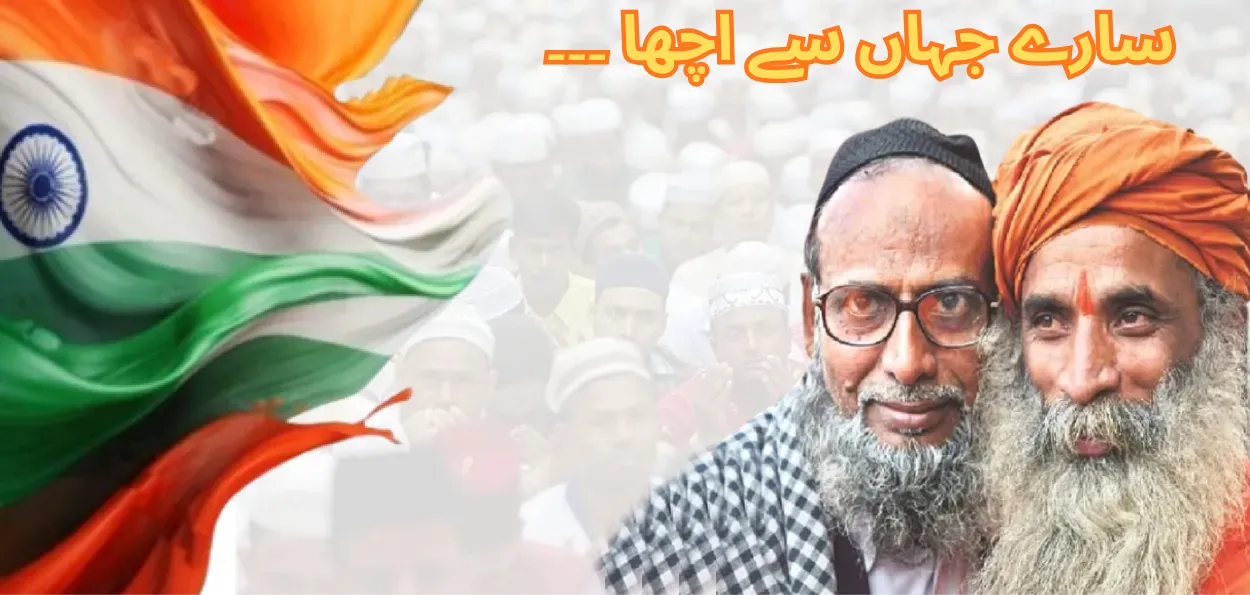

جب تاریخ کو تقسیم کے ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جانے لگے تو ہمیں اپنے مشترکہ ماضی کو یاد رکھنا چاہیے۔ اصل کہانی اختلاف اور تصادم کی نہیں بلکہ گنگا جمنی تہذیب کی ہے۔ یہ مضمون اس غلط تصور کو چیلنج کرتا ہے جو ہندوؤں اور مسلمانوں کو دو متضاد گروہوں کے طور پر پیش کرتا ہے۔ درحقیقت یہ نظریہ تاریخ کی ایک بڑی تحریف ہے۔ ہم اس تجزیے کو ان علمی بنیادوں پر استوار کرتے ہیں جنہیں مؤرخ تارا چند نے اپنی معروف تصنیف ’’انڈین کلچر پر اسلام کے اثرات‘‘ میں پیش کیا۔ انہوں نے ہندوستانی تمدن کو ایک ’’مرکب تہذیب‘‘ قرار دیا جو باہمی اختلاط اور اشتراک سے بنی۔ اسی زاویے سے ہم دیکھیں گے کہ کس طرح یہ میل جول ہماری زبان، فلسفے، موسیقی اور روزمرہ زندگی میں رچا بسا ہے اور یہ کہ ہماری مشترکہ وراثت کے دھاگے جدا کرنا ممکن نہیں۔

اسلام کے بنیادی عقیدے توحید اور شری شنکر کے ادویت ویدانت کے درمیان فکری مشابہت کو اکثر غلط طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ توحید میں خالق اور مخلوق کے درمیان امتیاز قائم رہتا ہے جبکہ ادویت میں برہمن اور آتما کو ایک مانا جاتا ہے۔ تاریخی طور پر یہ کہنا کہ آٹھویں صدی کے شنکر پر اسلامی فکر کا اثر تھا بے بنیاد ہے کیونکہ اس وقت عرب تاجر صرف تجارت کرتے تھے۔ فکری تبادلے کی حقیقی بنیاد کئی صدیوں بعد پڑی جب ابن عربی کے نظریہ وحدت الوجود اور ادویت ویدانت میں گہرے فکری رشتے دکھائی دیے۔

علمی تبادلے کا سفر دو طرفہ تھا۔ پہلے ہندوستان سے بغداد گیا جب عباسی خلفا نے سنسکرت متون کا عربی میں ترجمہ کرایا۔ برہماگپت کی کتاب ’’سندھند‘‘ سے صفر اور ہندسوں کا علم اسلامی دنیا تک پہنچا۔ الخوارزمی نے انہی اصولوں پر الجبرا کی بنیاد رکھی۔ پھر یہ علم بارہویں صدی کے بعد واپس ہندوستان آیا جب یونانی، ایرانی اور ہندی روایات کے امتزاج سے طب یونانی نے جنم لیا۔ ابن سینا جیسے مفکرین نے اس نظام کو نکھارا جو بعد میں آیوروید سے مل کر ہند یونانی طب میں ڈھلا۔

اسلام کا مساوات کا پیغام ذات پات کے نظام کے لیے ایک فکری چیلنج تھا۔ مگر اس کا اثر محدود رہا۔ مسلم اقتدار بنیادی طور پر شہروں تک محدود تھا جبکہ دیہات اپنی پرانی ساخت پر قائم رہے۔ بہت سے لوگوں نے مذہب بدلا لیکن طور طریقے وہی رکھے۔ اسلام زیادہ تر صوفی بزرگوں کی تبلیغ سے پھیلا جو محبت اور مساوات کا درس دیتے تھے۔ مگر نئے مسلمان بھی پرانے سماجی ڈھانچے کے اثر سے آزاد نہ ہو سکے۔ اشراف، اجلاف اور ارزَل کی طبقاتی تقسیم ابھری جس نے ہندو جاتی نظام کی طرح مسلم معاشرے میں درجہ بندی پیدا کی۔ جولاہے، قصاب اور دیگر پیشہ ور برادریاں اپنی روایات کے ساتھ اسلام میں داخل ہوئیں۔

صوفی خانقاہیں اور بھکتی آشرم اس امتزاج کے سب سے بڑے مراکز بنے۔ دونوں نے ظاہری رسومات سے زیادہ عشق اور خدمت پر زور دیا۔ چشتی صوفیوں کا لنگر ایک انقلابی سماجی عمل تھا جس نے سب کو ایک دسترخوان پر بٹھایا۔ صوفی اور بھکتی روایت میں موسیقی بھی مشترک ذریعہ اظہار بنی۔ صوفی سما اور ہندو کیرتن دونوں نے روحانی قرب کے لیے نغمگی کو وسیلہ بنایا۔ ملک محمد جائسی کی ’’پدماوت‘‘ جیسی تخلیقات نے ہندو اساطیر اور صوفی فکر کو یکجا کر کے ایک نئی ادبی دنیا پیدا کی۔

زبان اس ہم آہنگی کی سب سے نمایاں علامت ہے۔ خڑی بولی کی بنیاد پر جو زبان بنی وہ لشکری بولی یا اردو کہلائی۔ اس میں ہندی ڈھانچہ اور فارسی و عربی الفاظ شامل ہوئے۔ انیسویں صدی میں اسے سیاسی طور پر ہندی اور اردو میں بانٹ دیا گیا لیکن بول چال میں یہ ایک ہی زبان رہی۔ یہی امتزاج لباس میں ’’شیروانی‘‘ اور کھانوں میں ’’بریانی‘‘ یا ’’کھچڑی‘‘ میں دکھائی دیتا ہے۔ ہندستانی موسیقی نے فارسی سازوں اور راگوں سے نئی شکل پائی۔

سیاسی و انتظامی میدان میں بھی اسلامی اثر گہرا تھا۔ مغلوں نے مرکزیت پر مبنی نظام متعارف کرایا۔ راجہ ٹوڈرمل کا ضابطہ زَبط مقامی رواج اور فارسی اصولوں کا امتزاج تھا۔ قانونی اعتبار سے مغلوں نے مذہبی رواداری کی روایت قائم کی۔ مجرمانہ معاملات میں اسلامی قانون اور دیوانی مقدمات میں ہندو دھرم شاستروں کو تسلیم کیا گیا۔ انگریزوں نے اسی اصول کو اپنی حکومت میں اپنایا۔ 1772 کے وارن ہیسٹنگز کے ضابطے اور بعد میں 1937 کے مسلم پرسنل لا ایکٹ اسی روایت کی توسیع ہیں۔

درحقیقت خالص ہندو یا خالص مسلم ثقافت کا تصور محض فریب ہے۔ ہندوستانی تہذیب گنگا جمنی میل جول کی علامت ہے۔ یہ بات تسلیم ہے کہ تصادم بھی ہوئے لیکن صرف انہی کو بنیاد بنا کر تاریخ بیان کرنا ناانصافی ہے۔ ہمارا تمدن ویدک، عوامی، فارسی، عربی اور ترکی عناصر کے حسین امتزاج سے تشکیل پایا ہے۔ یہی ہم آہنگی ہمارے کھانوں، لباس، زبان، موسیقی اور قانون میں سانس لیتی ہے۔ یہی تسلسل ہندوستان کی پہچان ہے۔

ڈاکٹر عظمیٰ خاتون سابق فیکلٹی، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی۔ مضمون نگار، کالم نویس اور سماجی مفکر۔